岩手大学農学部

食料生産環境学科 食産業システム学コース

小出章二(こいで しょうじ)

その1 ご挨拶

国内の農産物やその加工品(農産食品)が大きな注目を集めています。

その背景として、

・6次産業

・農林水産物・食品の輸出

・安心安全で高品質かつ機能的な食品の開発

の高まりがありますが、これらを実現するためには、

『農産物の加工・保存』

『生鮮青果物の鮮度保持技術』

『あたらしい農産食品の開発』

が必要です。

私の専門は、農産物加工保存学(ポストハーベスト工学)、食品工学、食品保蔵学です。

岩手大学に着任後、穀物・青果物・農産食品の「保存・加工・製造・流通」に関する教育と研究を続けてきました。

そして震災後の物流途絶などをみて、この研究の大切さを痛感いたしました。

大規模な自然災害、パンデミック、地域紛争が発生すると、

人間の生活の根幹となる衣食住の問題は否応なく生じます。

そのなかで私が貢献できるのは食に関すること。

そこで、長期保存が可能で、安全・安心で、簡便に食べることができ、

美味しく、ヒトの健康も保持できる食べものをつくる

加工・保存技術(テクノロジー)の開発について取り組むようになりました。

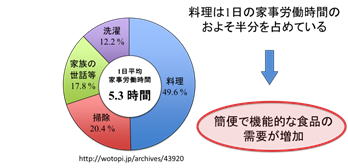

この取り組みは、内閣が進めている「一億総活躍社会の実現」にも密接に関係します。

それは、家事における労働時間の半分は、料理に関することであるから。

一人ひとりが輝ける社会をめざすには、食事に要する時間の効率化もポイントです。

わたしは、専門の『農産物の保存・加工・製造』や『鮮度保持技術』をベースとして、

更にバイオコントロール(微生物制御)もまじえて、

化学反応論の観点から上に記した取り組みを実現できる研究をすすめています。

そして研究内容を学内や学会で発表することで、世の中のお役に立ちたいと考えております。

「食」は「人」に「良」いと書きます。

日本の食文化を大切にしながら、食べ物への感謝の気持ちを忘れずに、

謙虚な姿勢を忘れずに、アカデミックでイノベーティブな研究をすすめてまいります。

今後ともご支援ご協力をよろしくお願いします。

その2 研究について(最近の研究内容)

〇 農産物・農産食品の加工・バイオプリザベーション

人の健康をまもる、長期保存できる、簡便に食することのできる農産食品をつくります。

研究では、加工・保存中の品質(水分、色彩色度、硬度、ポリフェノール量、β-カロテン量…)の化学反応速度を調べます。

また日本の食文化である「発酵」や、キメの細かい衛生管理手法を用いて農産食品のバイオコントロール

(大腸菌群数、一般生菌数、カビ酵母数、乳酸菌数…)を行います(バイオコントロールに関してはFood Controlに掲載)。

健康志向型リンゴ食品

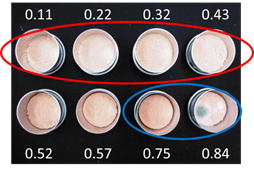

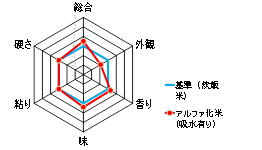

〇 日本の粒食をまもる! ご飯・雑穀・穀物のアルファ化による加工保存と、機能性の付与

日本人はお米を主食としています。

米・穀物を中心とした日本の粒食文化をまもるために、

あわせて多忙な皆さんに、美味しく栄養があり、簡便に調理可能であるインスタントライス(アルファ化穀物)の研究を進めています。

現時点で、炊飯米よりも美味しいインスタントライスをレンジ調理で提供することが可能です(日本食品保蔵科学会誌に掲載)。

現在、紫黒米など他の穀物に対して、その加工性、保存性、機能性について研究を進めています。

復水や「機能性の付与」、そして大量生産が今後のカギです。

α化米

ポリフェノールリッチで色彩が豊かに

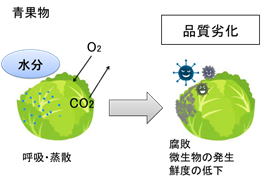

〇 鮮度保持! 野菜を生きたまま氷点下で保存できるのか?

私たちは野菜サンプルを糖溶液に浸漬させることで、

氷点下10℃まで冷却しても凍らずに新鮮な状態で室温にもどすことが

可能であることを報告しました(農業機械学会誌に掲載)。

今、行っている研究は、その研究を発展させたもの。野菜細胞の凍結傷害機序と冷却速度を考慮して、

氷点下で長い間、青果物保存を可能になる手法を考えています。

本研究が実現すれば、寒さを武器にした農産物の鮮度保持・保存・流通が可能となります。

【プロフィール】

専 門:ポストハーベスト工学、食品保蔵学、食品工学

趣 味:読書、散歩、各都道府県の名物さがし

学 会:農業食料工学会、日本食品科学工学会、日本食品保蔵科学会など

講 義:生活と環境、食産業技術論、生物理工学など

Last modified March, 2017